Strafe als Grenzmechanismus

Überblick: Das Strafsystem dient als Mechanismus zur Durchsetzung Deutschlands gewaltvoller Anti-Migrationspolitik. Strafgerichte gehen bei nicht-deutschen Staatsangehörigen routinemäßig von „Fluchtgefahr“ aus, was zu langen Untersuchungshaftzeiten führt, und einige Richter*innen drängen beschuldigte Personen sogar explizit dazu, das Land zu verlassen. Zwar lässt sich Rassismus vor Gericht nicht auf Fälle von Diskriminierung reduzieren, dennoch beobachten wir immer wieder, wie Richter*innen offensichtlich Vorurteile gegenüber migrantisierten Personen hegen – zum Beispiel, wenn sie charakterliche Urteile über Angeklagte aufgrund deren Deutschkenntnisse fällen, Asylansprüche von Betroffenen in Frage stellen oder sie des Betrugs beschuldigen. Der systemische Rassismus, dem migrantisierte Menschen im Strafsystem ausgesetzt sind, hat auch zur Folge, dass strafrechtliche Verurteilungen aufenthaltsrechtliche Konsequenzen bedeuten können.1 Hinzu kommt, dass Verurteilungen rassistische Diskurse über vermeintlich „kriminelle Migranten“ befeuern. Diese wiederum werden von Politiker*innen ausgenutzt, um die Enteignung und Benachteiligung von migrantisierten Gruppen weiter voranzutreiben – in erster Linie oft gegen diejenigen, die das Strafsystem kriminalisiert.

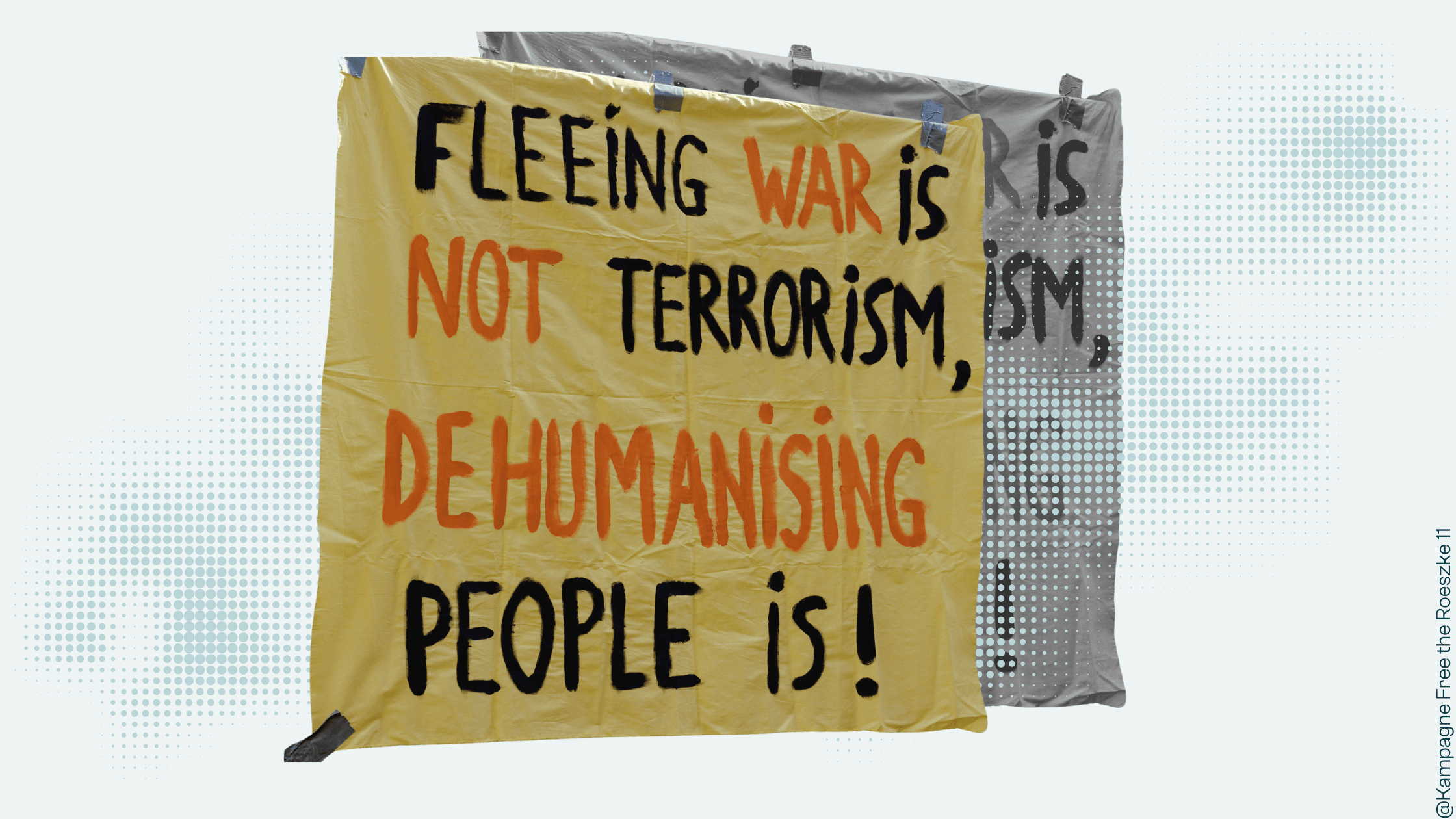

Quer durch das politische Spektrum sind sich Entscheidungsträger*innen in Deutschland in einem einig: dem Kampf gegen Migration. Auch wenn es sich dabei um keine neue Entwicklung handelt, da das Asylrecht bereits seit Jahrzehnten nicht nur von rechts sondern auch von Parteien der Mitte angegriffen wird, kam es in den vergangenen Monaten erneut zu einem massiven Schub an immer restriktiveren Asylgesetzen. Im August und September 2024 beschloss die Bundesregierung innerhalb weniger Wochen unter anderem die Kürzung von Sozialleistungen für Nicht-EU-Migrant*innen, die Wiedereinführung von Abschiebungen nach Afghanistan und die Ausweitung von Haftstrafen und Einreiseverweigerungen an deutschen Grenzen.2 Dies sind nur einige der jüngsten Beispiele für einen seit langem andauernden, groß angelegten Angriff auf die Grundrechte von Migrant*innen, der sich auch auf internationaler Ebene erstreckt. Im April verabschiedete das Europäische Parlament Reformen des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS), die unmenschliche Schnellverfahren sowie die Inhaftierung von Asylsuchenden, einschließlich Kindern, ausweiten.3

Migrationsfeindliche Maßnahmen wie diese dienen der Abschreckung.4 Sie zielen darauf ab, Menschen, die den einschneidenden Entschluss getroffen haben, ihre Heimat zu verlassen, das Leben schwerer zu machen. Migrationsgründe unterscheiden sich von Person zu Person und von Kontext zu Kontext, aber eine solch schwerwiegende Entscheidung ist oft durch existenzielle Not bedingt – zum Beispiel durch Krieg, Hungersnot, Klimakatastrophen oder fehlenden Zugang zu lebenswichtigen Gütern und Leistungen, einschließlich Medikamenten und medizinischer Versorgung oder anderen notwendigen materiellen Ressourcen.5 Die weltweite Verteilung notwendiger materieller Ressourcen ist geprägt durch die systemischen Kräfte des globalen Wirtschaftssystems. Konkret heißt das, dass der relative Reichtum der Länder des globalen Nordens von der Ausbeutung der Arbeitskraft und der Ressourcen des globalen Süden abhängt – ein Verhältnis, das tief in der Geschichte und dem Erbe des europäischen Kolonialismus verwurzelt ist.6 Das bedeutet, dass dieselben strukturellen Bedingungen, die die Heimatländer vieler Menschen weniger bewohnbar machen, Länder wie Deutschland mehr erstrebenswert und attraktiv für Migrant*innen machen. Gleichzeitig hat die neoliberale Globalisierung dazu geführt, dass sich an den Rändern bzw. völlig außerhalb des globalen Wirtschaftssystems eine informelle Arbeiter*innenklasse gebildet hat, für die der Kapitalismus keine „Verwendung“ hat. Diese Klasse ist vorwiegend, aber nicht ausschließlich, im globalen Süden ansässig.7

Während relativ privilegierte Migrant*innen aus wohlhabenden Ländern mit weniger Hindernissen zu kämpfen haben, um nach Deutschland zu kommen, zielt die migrationsfeindliche Politik darauf ab, die Bedingungen für eine bestimmte Klasse von Migrant*innen zu erschweren: prekäre und informelle Arbeiter*innen aus dem globalen Süden.8 Politiker*innen nutzen die Ängste, die sich diesbezüglich mit Blick auf den Wettstreit um Ressourcen und kulturelle Veränderung in der deutschen Arbeiter*innenklasse und darüber hinaus formieren bzw. verstärken, aus – was mehreren Zwecken dient: Es lenkt davon ab, wie der globale Kapitalismus für Arbeiter*innen außerhalb sowie innerhalb des Landes Prekarität schafft; es liefert eine einfache Erklärung für komplexe soziale Probleme; und es dient dazu, eine immer härtere Grenz- und Migrationspolitik zu rechtfertigen. Ein einflussreicher politischer Diskurs stellt diese bestimmte Klasse von Migrant*innen als kulturell nicht oder nur schwer „integrierbar“ und als Bedrohung für die Sicherheit und das Sozialsystem dar. Das ermöglicht es der Politik, Abschiebung und Kriminalisierung als Lösungen für wirtschaftliche und soziale Unsicherheit zu präsentieren und gleichzeitig ein System aufrechterhalten, das auf die Ausbeutung migrantischer Arbeitskraft angewiesen ist und die strukturell überflüssig gemachte Bevölkerung verwaltet.9 Der Staat greift in diesem Prozess auf das Strafsystem als zentralen Mechanismus zurück, denn Kriminalisierung dient als eine Methode zur Grenzdurchsetzung.10

Unter immer feindseligeren Bedingungen werden Migrant*innen in Deutschland routinemäßig kriminalisiert und landen vor Gericht. Bei unserer Prozessbeobachtung sehen wir, wie die Gerichte die Abschreckungs- und Abschottungspolitik des Landes fortsetzen und Grenzen mit Hilfe des Strafrechts durchsetzen. Viele Migrant*innen, die vor Gericht landen, mussten bereits Monate im Gefängnis verbringen, bevor ihr Fall überhaupt verhandelt wird.11 Das liegt daran, dass die Gerichte bei ihnen oft von „Fluchtgefahr“ ausgehen, was dazu führt, dass Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit 60 Prozent aller Gefangenen in Untersuchungshaft ausmachen.12 Wir beobachten auch, dass Richter*innen bisweilen beschuldigten Personen mit Haftstrafen drohen, um sie somit dazu zu drängen, das Land zu verlassen.13 In anderen Fällen tragen Richter*innen offen ihre migrationsfeindlichen Vorurteile zur Schau, wenn sie beispielsweise charakterliche Urteile über Migrant*innen auf Basis deren Deutschkenntnisse fällen, die Asylansprüche der Betroffenen in Frage stellen oder sie des Betrugs bezichtigen.14

Praktiken wie Racial Profiling – insbesondere in Form des Polizierens sogenannter „kriminalitätsbelasteter Orte“, die die Polizei selbst festlegt – können ebenfalls als eine Art Grenzmechanismus betrachtet werden:15 Zum einen zielen Strafverfolgungsbehörden speziell auf rassifizierte und migrantische Communities ab; zum anderen sind ihre Zielpersonen oft durch das Grenzregime vom offiziellen Arbeitsmarkt ausgeschlossen.16 Asylbewerber*innen, denen der Staat keine Arbeitserlaubnis erteilt, sind mit höherer Wahrscheinlichkeit auf inoffizielle Einkommensquellen angewiesen. Das bedeutet auch, dass die Kriminalisierung von Migrant*innen eng mit der Kriminalisierung von Armut in Verbindung steht. Dadurch, das Migrant*innen systematisch der Zugang zu materiellen Ressourcen erschwert wird, lassen sich rassistische Polizeipraktiken als vermeintliche „Kriminalitätsbekämpfung“ rechtfertigen. Was dabei in Wirklichkeit passiert, ist, dass Kriminalisierung als Instrument zur Migrationskontrolle eingesetzt wird. Durch Geldstrafen und andere Formen der Bestrafung, die von Gerichten verhängt werden, trägt diese Kriminalisierung weiter zur Enteignung von Migrant*innen bei.

Strafrechtliche Verurteilungen stellen eine ernsthafte Bedrohung für den Aufenthaltsstatus vieler Migrant*innen dar und können dafür sorgen, sie als „abschiebbar“ zu markieren.17 Da Migrations- und Strafrecht unterschiedliche Fachgebiete sind, scheinen sich Richter*innen oft nicht im Klaren darüber zu sein, oder es ist ihnen egal – oder schlimmer. Was außerdem erschwerend hinzukommt, ist, dass die massenhafte Kriminalisierung von Migrant*innen den Mythos der „Ausländerkriminalität“ befeuert. Dabei handelt es sich um ein rassistisches Konstrukt, das rechte politische Akteure sowie Akteure der Mitte ausnutzen, um die weitgreifende Entrechtung von Migrant*innen und Asylbewerber*innen zu rechtfertigen. Kriminalisierung dient somit als Mechanismus, um Migrant*innen ihrer Rechte zu berauben und sie aus dem Land zu entfernen.18 Außerdem legitimiert sie immer drastischere und weiter greifende Maßnahmen, um diesen Prozess voranzutreiben.

In unserem Archiv ordnen wir Fälle dem Thema „Strafe als Grenzmechanismus“ zu, wenn wir beobachten, dass die Erfahrung von Menschen mit dem Strafsystem maßgeblich durch ihren Aufenthalts- und/oder Asylstatus geprägt sind. Dazu gehören beispielsweise Fälle, in denen Menschen kriminalisiert werden, die keinen oder nur einen sehr eingeschränkten Zugang zu legalen Einkommensmöglichkeiten haben; wenn Menschen ohne ersichtlichen Grund (außer ihrem Wohnsitz außerhalb Deutschlands oder ihrer ausländischen Staatsangehörigkeit) lange Zeit in Untersuchungshaft verbringen müssen; wenn Menschen aufgrund ihrer Migration mit strukturellen Problemen konfrontiert sind, die im Gerichtssaal ignoriert werden; wenn gerichtliche Akteur*innen Vorurteile gegenüber Migrant*innen bzw. Asylbewerber*innen äußern oder Betroffenen nahelegen, sie sollten das Land verlassen; sowie wenn das Strafmaß voraussichtlich aufenthaltsrechtliche Konsequenzen für die betroffene Person nach sich zieht. So lassen sich einige der Methoden beschreiben, durch die Gerichte Strafe als Grenzmechanismus einsetzen und die wir weiterhin beobachten und dokumentieren.

Quellenangaben

- 1

Im Kontext des deutschen Rechts bietet der Rechtswissenschaftler Cengiz Barskanmaz eine hilfreiche Definition von Rassismus. Diesen beschreibt er als „ein historisch gewachsenes und strukturelles Gesellschaftsphänomen, das ein Macht- bzw. Dominanzverhältnis ausdrücktund folglich materielle und symbolische Ausschlüsse produziert, legitimiert und perpetuiert“. ‘Rassismus, Postkolonialismus und Recht - Zu einer deutschen Critical Race Theory?’ 41 Kritische Justiz 3, 297. Der Philosoph Charles Mills beleuchtet den systemischen Charakter dieses Phänomens und definiert Rassismus als „ein politisches System, eine bestimmte Machtstruktur formeller oder informeller Herrschaft, sozioökonomischer Privilegien und Normen für die unterschiedliche Verteilung von materiellem Reichtum und Chancen, Vorteilen und Lasten, Rechten und Pflichten“. The Racial Contract (Cornell UP 1997), 22. Um zu verdeutlichen, wie dieses System in einem spezifischen geografischen Kontext funktioniert, stützen wir uns auch auf die Definition der Geografin und Gefängniswissenschaftlerin Ruth Wilson Gilmore, die Rassismus beschreibt als „die staatlich sanktionierte oder extralegale Produktion und Ausbeutung der gruppendifferenzierten Anfälligkeit für einen vorzeitigen Tod“. Golden Gulag: Prisons, Surplus, Crisis, and Opposition in Globalizing California (University of California Press 2007), 28.

- 2

‘Regierung einigt sich auf Sicherheits- und Asylpaket’ (Tagesschau, 29.8.2024) <https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/bundesregierung-massnahmen-solingen-100.html>; ‘Abschiebeflug nach Afghanistan gestartet’ (Tagesschau, 30.8.2024) <https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/abschiebeflug-afghanistan-asylpolitik-100.html>; Rasmus Buchsteiner, ‘Bundesregierung plant Haft für Geflüchtete an der Grenze’ (Spiegel, 10.9.2024) <https://www.spiegel.de/politik/deutschland/plaene-beim-migrationsgipfel-bundesregierung-plant-haft-fuer-gefluechtete-an-der-grenze-a-c5917be5-47c7-4de5-906e-a99d08d72b39>.

- 3

‘GEAS-Reform im EU-Parlament: Historischer Tiefpunkt für den Flüchtlingsschutz in Europa’ (Pro Asyl, 10.4.2024) <https://www.proasyl.de/news/geas-reform-im-eu-parlament-historischer-tiefpunkt-fuer-den-fluechtlingsschutz-in-europa/>.

- 4

Vgl. Matilde Rosina, The Criminalisation of Irregular Migration in Europe (Springer Nature 2022).

- 5

‘Fluchtursachen’ (UNO-Flüchtlingshilfe) <https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/hilfe-weltweit/themen/fluchtursachen>. Vgl. Sonja Buckel und Judith Kopp, Fluchtursachen: Das Recht, nicht gehen zu müssen, und die Politik Europas (Bertz + Fischer 2022).

- 6

Für eine systemische Analyse, vgl. Olúfẹ́mi O. Táíwò, Reconsidering Reparations (OUP 2022). Für eine quantitative Studie, vgl. Hickel, Dorninger, Wieland, Suwandi, ‘Imperialist appropriation in the world economy: Drain from the global South through unequal exchange, 1990–2015’ (2022) 73 Global Environmental Change <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2022.102467>.

- 7

Mike Davis, ‘Planet of Slums’ (2004) 26 New Left Review March-April.

- 8

Vgl. zu dieser Zweiteilung Steffen Mau, Sortiermaschinen: Die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert (C.H. Beck, 2021).

- 9

Vanessa E. Thompson, ‘Policing the Surplus Crisis, Carceral Racism and Abolitionist Resistance in Germany’ (forthcoming, 2025).

- 10

Vgl. Harsha Walia, Border and Rule: Global Migration, Capitalism, and the Rise of Racist Nationalism (Haymarket Books 2021); Sandro Mezzadra und Brett Neilson, Border as Method, or, the Multiplication of Labor (Duke UP 2013).

- 11

- 12

‘Fluchtgefahr als Haftgrund: Nicht alle sind gleich’, taz, September 29, 2024, https://taz.de/Fluchtgefahr-als-Haftgrund/!6036610/. Vgl. ‘Personen mit Untersuchungshaft nach Staatsangehörigkeit’, Statistisches Bundesamt, November 10, 2021, https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Tabellen/sonderauswertung-untersuchungshaft.html.

- 13

- 14

- 15

Vgl. Svenja Keitzel und Bernd Belina, ‘“Gefährliche Orte”: Wie abstrakte Ungleichheit im Gesetz eingeschrieben ist und systematisch Ungleichbehandlung fördert” (2020) 110 (4) Geographische Zeitschrift.

- 16

Vgl. Mohammed Ali Chahrour, Levi Sauer, Lina Schmid, Jorinde Schulz, Michèle Winkler (Hg.), Generalverdacht: Wie mit dem Mythos Clankriminalität Politik gemacht wird (Nautilus, 2023).

- 17

Straftaten, die zu Geldstrafen von mehr als 50 oder 90 Tagessätzen führen, können einen Ausweisungsgrund darstellen (§54 AufenthG), als Ausschlussgrund für die Einbürgerung dienen (§8 AufenthG), das Ermessen der Ausländerbehörde bei der Erteilung einer Arbeitserlaubnis beeinträchtigen (§25b AufenthG) und folgende Aufenthaltstitel verhindern: Duldung zur Berufsausbildung (§60c Abs. 2 AufenthG), Aufenthaltserlaubnis nach Berufsausbildung (§19d AufenthG) und Niederlassungserlaubnis für Kinder (§35 Abs. 3 AufenthG).

- 18

Vgl. Ma‘ayan Ashash und Danna Marshall, ‘Antisemitismus als Grenzmechanismus’ (2024), 135 Bürgerrechte & Polizei/CILIP.

Fälle aus unserem Archiv

Fall 22

Ein Mann wird monatelang in U-Haft gehalten und für den Verkauf von Cannabis zu einer Geldstrafe von mehreren tausend Euro verurteilt. Obwohl zum Zeitpunkt der Verhandlung Cannabiskonsum und zum Teil auch -besitz und -handel kurz vor der Legalisierung bzw. Entkriminalisierung stehen, verurteilt das Gericht das Vorgehen des Angeklagten scharf. Der Staatsanwalt bezeichnet dieses als „extrem verwerflich“.

Fall 20

Drei junge Männer werden wegen Diebstahls vom Schnellgericht vorgeladen. Da das Gericht für einen von ihnen keine*n Dolmetscher*in geladen hat, wird er nicht angehört. Stattdessen erhält er per Post einen Strafbefehl. Die beiden anderen Personen werden nach einer kurzen Anhörung zu je 600 € Geldstrafe verurteilt.

Fall 1

Eine Frau mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus und fehlender Arbeitserlaubnis wird in einem beschleunigten Verfahren wegen dreimaligen Fahrens ohne Fahrschein verurteilt. Trotz ihrer finanziellen Nöte und der Tatsache, dass sie keinen Rechtsbeistand hat, verhängt das Gericht eine hohe Geldstrafe. Die Frau wird wiederholt dazu befragt, warum sie nach Deutschland gekommen sei und sich in Deutschland aufhalte, was für die Urteilsfindung rechtlich nicht relevant ist.

Fall 8

Weil sie in einem Supermarkt Kleidung und Lebensmittel im Wert von etwa 100 € gestohlen hat, wird eine junge Frau zu drei Monaten Gefängnis (für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt) und 80 Stunden unbezahlter Arbeit verurteilt. Während der Verhandlung verhält sich die Richterin feindselig ihr gegenüber und beschuldigt sie des Asyl- und Sozialleistungsbetrugs.

Perspektiven

Kriminalisiert: Die Anti-Migrationsdebatte legitimiert und verschleiert rassistische Politik und Praxis

Anthony Obst, Justice Collective

Mit der durch vereinzelte Gewalttaten der vergangenen Monate aufgeheizten Anti-Migrationsdebatte konnte sich ein rassistisch-autoritärer Konsens formieren, in dem Law-and-Order-Politik als alternativlos dargestellt wird. Es brauche immer härtere Maßnahmen der sozialen Kontrolle, um der Unsicherheit entgegenzuwirken, die angeblich auf Zuwanderung zurückzuführen sei. Das verzerrt die gewaltvolle Realität rassistischer Kriminalisierung.

Geflüchtet in Deutschland: Das allgegenwärtige Grenzregime

Britta Rabe, Grundrechtekomitee

Erreichen Menschen nach der Flucht durch Wüste, über Meer und Land lebendig Europäischen Boden, und haben Pushbacks, Schläge und vielleicht gar Folter überstanden, sind sie auch innerhalb der Festung Europa mit einem ausgrenzenden System konfrontiert, das ihr Ankommen auf vielfältige Weise erschwert bis unmöglich macht. Sie müssen feststellen, dass das EU-Grenzregime bis nach Deutschland hineinreicht. Grenzen durchziehen unsere Gesellschaften unsichtbar, aber spürbar für diejenigen, die sie ausschließen.