Kriminalisiert: Die Anti-Migrationsdebatte legitimiert und verschleiert rassistische Politik und Praxis

Anthony Obst, Justice Collective

Obwohl deutschlandweit in den vergangenen Wochen wieder Millionen von Menschen „gegen Rechts“ auf die Straße gingen, überbieten sich die tonangebenden Parteien im Wahlkampf weiterhin mit rassistischen Politikvorschlägen, die viele vor allem dem Rechtsaußen-Lager zuordnen würden. Dem 5-Punkte-Plan der CDU, den AfD und FDP unterstützten, folgte ein 10-Punkte-Plan der Grünen, der ebenfalls mehr Kontrolle, Überwachung und Inhaftierung von Migrant*innen und Asylsuchenden forderte sowie mehr Abschiebungen und eine „Vollstreckungsoffensive“ gegen offene Haftbefehle. Im Kanzlerduell prahlte Olaf Scholz derweil mit den „Errungenschaften“ seiner Regierung, was Grenzkontrollen, Zurückweisungen an den Grenzen und Abschiebungen angeht und versprach: Dieser „toughe Kurs“ mit Gesetzesverschärfungen und der Ausweitung von Abschiebegewahrsam würde auch von einer neuen SPD-geführten Regierung fortgeführt werden.

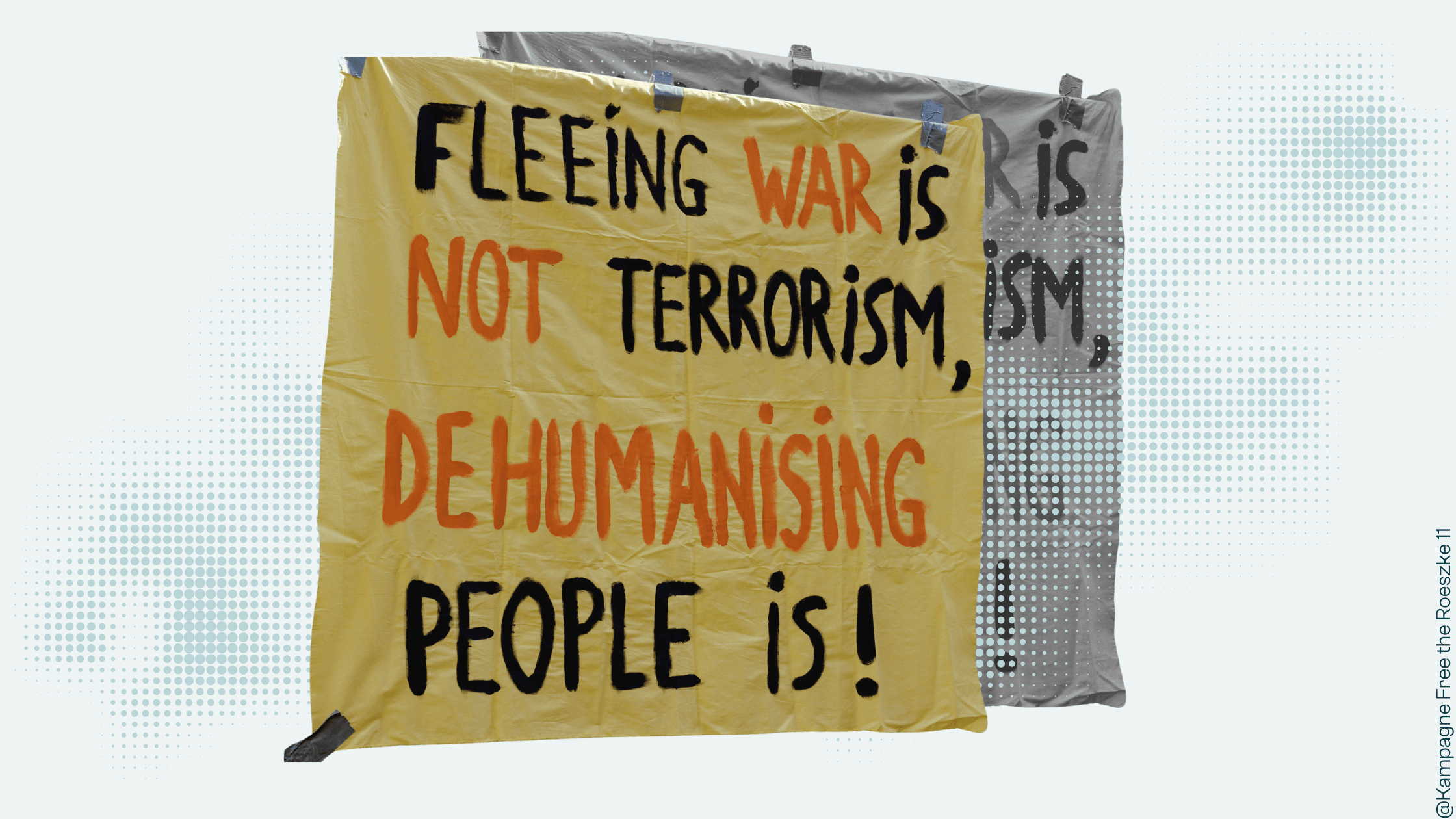

Vor der anstehenden Bundestagswahl ist dieser Überbietungswettbewerb äußerst beunruhigend: Nahezu alle Parteien haben sich darauf geeinigt, Migration nur noch als vermeintliches Sicherheitsproblem zu behandeln. Daran zeigt sich, wie weit die Vermengung von Migrations- und vorgeblichen Sicherheitsfragen den politischen Diskurs nach rechts verschoben und damit soziale Fragen über bessere Lebensbedingungen für Migrant*innen und armutsbetroffene Menschen verdrängt hat. Mit der durch vereinzelte Gewalttaten der vergangenen Monate aufgeheizten Anti-Migrationsdebatte konnte sich ein rassistisch-autoritärer Konsens formieren, in dem Law-and-Order-Politik als alternativlos dargestellt wird. Es brauche immer härtere Maßnahmen der sozialen Kontrolle, um der Unsicherheit entgegenzuwirken, die angeblich auf Zuwanderung zurückzuführen sei. Dieser rassistischen Logik entzieht sich in der parlamentarischen Politik fast niemand mehr.

Karzeraler Rassismus: Der gewaltvolle Normalzustand

Dabei bekommen viele bereits jetzt die Konsequenzen dieser Politik und Logik zu spüren. Denn staatliche Gewalt durch strafende, überwachende und ausgrenzende Maßnahmen, durch die vor allem rassifizierte Menschen systematisch benachteiligt werden (kurz: karzeraler Rassismus, den Vanessa E. Thompson hier näher beschreibt) gehört in Deutschland längst zur Normalität. Diese Gewalt zeigt sich nicht nur an den ansteigenden Abschiebungszahlen, sondern auch etwa an der Tatsache, dass nichtdeutsche Staatsangehörige überproportional häufig und oft monatelang in Untersuchungshaft gesperrt werden – selbst, wenn sie nur wegen Bagatelldelikten wie Ladendiebstahl angeklagt sind (und wohlgemerkt ohne Verurteilung). Die Umsetzung des CDU-Migrationsantrags würde unter anderem bedeuten, dass Abschiebungshaft unbefristet angeordnet werden kann – ein eklatanter Verstoß gegen Grundrechte und das Europarecht, der allerdings keinen Bruch mit aktuellen Maßnahmen bedeuten würde, sondern lediglich eine Verschärfung.

Bereits jetzt haben politische Entscheidungen wie Bezahlkarten, Arbeitsverbote oder die Unterbringung in menschenunwürdigen Sammelunterkünften für viele Asylbewerber*innen zur Folge, dass sie prekarisiert, entrechtet und von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen werden. Diese Maßnahmen stehen in einer wechselwirkenden Beziehung zu Kriminalisierungsprozessen: Kontroll-, Überwachungs- und Sanktionsmaßnahmen durch Polizei, Behörden und Gerichte wirken sich systematisch benachteiligend auf rassifizierte Menschen aus, was viele noch tiefer in prekäre Lebenslagen treibt. Wer zum Beispiel wegen eines geringfügigen Delikts eine Geldstrafe erhält oder in Untersuchungshaft muss, verliert oft auch noch die wenigen Chancen auf Arbeit oder eine eigene Wohnung.

Konkret lässt sich diese Wechselwirkung etwa auch so vor Augen führen: In Gegenden wie Grenzgebieten oder an sogenannten „gefährlichen“ oder „kriminalitätsbelasteten Orten“ (welche die Polizei selbst festlegt) sind verdachtsunabhängige Personenkontrollen erlaubt, was ein Einfallstor für Racial Profiling bietet. Durch solche oder ähnliche Praktiken durch Polizei, Jobcenter oder private Securityfirmen kommen jährlich Hunderttausende sogenannter Kontrolldelikte zur Anzeige – etwa für Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Ladendiebstahl, geringfügigen Betrug oder Fahren ohne Fahrschein. Delikte dieser Art stehen zudem oft mit Armut in Verbindung, welche durch Geld-, Bewährungs- oder Haftstrafen nur noch weiter verstärkt wird. Rassistische Kontrollpraktiken und materielle Ausschlüsse tragen dazu bei, dass nichtdeutsche Staatsangehörige in Strafverfolgungsstatistiken überproportional repräsentiert sind – wobei die strukturellen Ursachen dafür selten Teil der Debatte sind.

Die Debatte speist sich aus einer Reihe moralischer Paniken

Dass ein Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität in der politischen und gesellschaftlichen Diskussion als gegeben angesehen wird, ist auch auf eine moralische Panik zurückzuführen, die seit Jahren um rassistische Feindbilder kreist – und besonders in den letzten Monaten von Spitzenpolitiker*innen fast aller Parteien befeuert wurde. Moralische Panik beschreibt einen gesellschaftlichen Prozess, bei dem einzelne Ereignisse oder Verhaltensweisen – oft Straftaten – durch eine emotionsgeladene politische und mediale Debatte zu existenzbedrohenden gesellschaftlichen Problemen oder Trends überzeichnet werden. Dabei werden bestimmte Gruppen als Bedrohung für die moralische Ordnung stigmatisiert. Wie Stuart Hall und seine Kolleg*innen in den 1970er Jahren anhand der „Mugging“-Panik in Großbritannien zeigten, formiert sich dadurch ein autoritärer „Common Sense“ – eine gesellschaftlich geteilte Sichtweise, die immer härtere Maßnahmen der Law-and-Order-Politik als legitim ansieht und gleichzeitig von strukturellen sozioökonomischen Problemen ablenkt. Insbesondere für rassifizierte Personen bedeutet eine solche Politik oft nichts anderes als permanente Gewalt durch staatliche Institutionen, die längst normalisiert ist. Zudem geht damit ein Anstieg rassistischer Gewalt im öffentlichen Raum einher, der allerdings weitgehend unkommentiert bleibt.

Die politisch bekräftigte Emotionalisierung der Debatte wird auch von Expert*innen kritisiert. Mehr als 60 Strafrechtswissenschaftler*innen beklagten in einer gemeinsamen Stellungnahme jüngst, dass diese „von populistischen Instrumentalisierungen und verzerrten medialen Darstellungen“ geprägt ist. Medienforschung zeigt, dass Zeitungs- und Fernsehberichte deutlich häufiger die Herkunft von nichtdeutschen Tatverdächtigen nennen, als diese in den ohnehin schon verzerrten Polizeistatistiken vertreten sind. Mit der Kölner Silvesternacht 2015/2016 hat sich eine neue Konjunktur der Panikmache formiert, die seitdem politisch ausgenutzt wird: Nicht nur diskursiv sondern auch in der Praxis der Strafverfolgung beobachten Kriminolog*innen seit 2016 eine stärker auf Exklusion ausgerichtete strafrechtliche Kontrolle bei nichtdeutschen Staatsangehörigen. Das bedeutet: Strafrecht wird zum Ausweisungsinstrument.

Durch „Crimmigration“ wird Strafrecht zum Ausweisungsinstrument

Unter dem Begriff „Crimmigration“ behandeln Fachleute seit Jahren die immer weiter fortschreitende Verschränkung von Migrations- und Strafrecht kritisch. Zuzüglich des Strafrechts bestehen für nichtdeutsche Staatsangehörige nämlich weitere Sanktionsformen, die einer Logik des Ausschlusses folgen – darunter etwa Ausweisung und Abschiebung, die Nichtgewährung eines gesicherten Aufenthalts, oder die Aberkennung bzw. Nichtanerkennung des Flüchtlingsstatus. Durch „Crimmigration“ entsteht also eine Mehrfachbestrafung, die ausschließlich Migrant*innen trifft. Die Liste der Delikte, die sogar eine Ausweisung begründen, wurde in den vergangenen Jahren immer exzessiver erweitert. Mittlerweile zählen dazu nicht nur Taten, die mit Freiheitsstrafen, sondern auch solche, die mit Geldstrafen belegt wurden – sofern sich etwa ein „antisemitischer, rassistischer, fremdenfeindlicher, geschlechtsspezifischer, gegen die sexuelle Orientierung gerichteter oder sonstiger menschenverachtender Beweggrund“ erkennen lässt. Was das etwa für Palästina-solidarische Demonstrant*innen, denen im Sinne einer pro-israelischen Staatsräson oft pauschal Antisemitismus unterstellt wird, ab der nächsten Legislaturperiode bedeuten könnte, lässt sich in Anbetracht wiederholter Aussagen des CDU-Kanzlerkandidaten leicht ausmalen. Zuletzt forderte auch etwa der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann Abschiebung nach zwei Straftaten jeglicher Art – selbst für Diebstahl oder Fahren ohne Fahrschein.

Vor dem Hintergrund zunehmender „Crimmigration“ und eines immer weiter ausufernden karzeralen Rassismus ist in der Tat ein Wechsel in der Migrationspolitik von Nöten. Nur würde eine CDU-geführte Regierung keinen Wechsel bedeuten, sondern vielmehr eine Beschleunigung des derzeitigen Kurses. Die Ampelregierung leitete zuletzt die heftigsten Verschärfungen des Asylrechts seit 1993 ein. Dass es damit weitergehen soll, ist politisch auch dadurch bereits beschlossen, dass die auf EU-Ebene verabschiedete GEAS-Reform nun bis 2026 in nationales Recht übertragen werden muss – nur über das „Wie“ sind sich die Regierungsanwärter*innen teilweise noch uneinig. Statt weiteren Verschärfungen bräuchte es einen tatsächlichen Politikwechsel, der nicht nur der Vermengung von Sicherheits- und Migrationsfragen entschlossen entgegentritt, sondern auch darauf besteht, diese jeweils konsequent als Verteilungsfragen zu stellen. Dies würde bedeuten, zu fragen, wie sich Sicherheit nachhaltig und sozial herstellen lässt, ohne auf rassistische Kontrolle, Überwachung und Strafe zu setzen. Und es würde bedeuten, zu fragen, wie sich Ressourcen in diesem wohlhabenden Land so verteilen lassen, dass allen, die hier leben wollen, ein gutes Leben ermöglicht wird.